|

SpaceNews

dans l'immensité de

l'univers

©

Kagaya

les galaxies -

la voie lactée

-

énergie sombre -

les étoiles

les

astéroïdes -

interrogations &

recherches

les galaxies

03.03.2005 Découverte

d’un amas de galaxies de 11 milliards d’années

03.03.2005 Découverte

d’un amas de galaxies de 11 milliards d’années

|

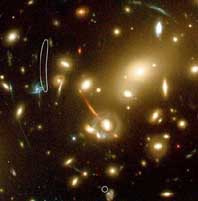

Cet amas aurait au moins 11 milliards d’années, alors que l’univers

lui-même a environ 14 milliards d’années.

Bien qu’il appartienne à un univers très jeune, cet amas présentent les

caractères de la maturité, qu’il s’agisse de la couleur rouge de ses

galaxies de type elliptique, des étoiles anciennes qu’elles contiennent

ou de la forme sphérique de l’amas. Il ressemble à des amas beaucoup

plus récents.

Les astrophysiciens ne s’attendaient pas à trouver ce type d’objet dans

un univers aussi lointain. Les travaux de cette équipe pourraient

permettre de découvrir d’autres amas du même type.

Mullis et ses

collègues de l’ESO ont commencé par fouiller les archives de

l’observatoire spatial XMM-Newton, à la recherche de nouvelles sources

de rayons X. |

|

Ils ont ainsi repéré la présence de cet amas dans l’univers lointain et

ont utilisé le Very Large Telescope (VLT) de l’ESO, installé

au Chili, pour l’observer.

Les chercheurs ont l’intention de poursuivre leurs investigations en

suivant la même méthode pour découvrir d’autres objets massifs très

éloignés. Ces travaux seront publiés prochainement dans The

Astrophysical Journal.

(NOUVELOBS.COM) |

16.02.2004 découverte d' une

lointaine galaxie

16.02.2004 découverte d' une

lointaine galaxie

|

|

Les

âges sombres correspondent

au premier milliard d'années après le Big Bang, une période mal connue,

pendant laquelle l'Univers n'aurait été qu'un mélange de matière sombre et

de gaz, précédant la formation des étoiles. Les

astronomes tentent de comprendre

les événements cosmiques qui ont provoqué la fin des âges sombres et le

début de la formation des étoiles, planètes et systèmes stellaires tels

qu'ils existent aujourd'hui.

Une

équipe internationale d'astronomes a pu observer la galaxie la plus distante

jamais identifiée, dont la lumière reçue sur Terre à été émise quand

l'Univers était dans sa prime jeunesse.

Les images de cette galaxie ont été perçues grâce au télescope spatial

Hubble et confirmée par l'observatoire Keck à Hawaï. La

lumière perçue de cette galaxie a été émise alors que cette dernière n'était

âgée que de 750 millions d'années et elle a mis plus de 13 milliards d'années-lumière

à parvenir jusqu'à la Terre, selon les chercheurs. |

|

"Les

caractéristiques inhabituelles de cette source éloignée sont fascinantes car

elles pourraient représenter celles de jeunes systèmes stellaires à la fin

des âges

sombres",

a estimé M. Ellis.

|

09.01.2008 Ancêtres

galactiques

09.01.2008 Ancêtres

galactiques

|

Comment et combien de temps après le Big-Bang se sont formées les

premières galaxies ?... Même si les astronomes disposent de quelques

éléments de réponse, ils étudient toujours la question. Les dernières

découvertes et observations démontrent l’existence d’amas galactiques

environ un milliard d’années après le Big-Bang. Ces toute jeunes

structures, appelées protogalaxies, étaient petites ; relativement

sombres et émettaient essentiellement des infrarouges. |

|

C’est en entrant en collision et en fusionnant qu’elles ont pu croître

pour donner les galaxies observables aujourd’hui. Les astronomes

cherchent maintenant à déterminer, parmi la grande variété d’amas

observés, ceux qui ont évolué en forme de galaxies spiralées et ceux qui

ont grandi sous forme de galaxies elliptiques géantes. En observant,

grâce au télescope Hubble, l’Univers tel qu’il était il y a douze

milliards d’année, une équipe d’astronomes pense avoir découvert les

ancêtres des galaxies en spirales.

Ces objets dix fois plus petits et 20 à 40 fois moins massif que la Voie

Lactée sont connus sous le nom d’émetteurs Lyman alpha. La lumière émise

par ces amas d’étoiles et la façon dont ils sont regroupés dans l'espace

indique qu'ils doivent avoir été les pierres angulaires des grandes

galaxies comme la Voie Lactée. |

|

Pour autant toutes les grandes galaxies ne sont pas le résultat de

fusions. En effet, Hubble a détecté de telles galaxies dans l’Univers

primordial et selon les astrophysiciens le temps manque pour expliquer

leur naissance par collisions. Elles sont probablement apparues d’un

coup suite à l’effondrement brutal de très vastes nuages de gaz.

(nouvelobs.com) |

28.09.2005 Découverte

d'une galaxie 8 fois plus massive que la Voie Lactée 28.09.2005 Découverte

d'une galaxie 8 fois plus massive que la Voie Lactée

|

Des astronomes américains ont annoncé la découverte d'une galaxie née

dans l'enfance de l'Univers, 8 fois plus massive que la Voie Lactée. La

masse importante et la maturité de cette galaxie baptisée HUDF-JD2 au

moment où l'Univers --dont l'âge est estimé à 13,5 milliards d'années-- n'avait que 800

millions d'années, a surpris la communauté astronomique.

"Nous avons trouvé cette galaxie aux distances les plus éloignées, là où les

autres galaxies déjà découvertes sont jeunes et petites", a expliqué Bahram

Mobasher, du "Space Telescope Science Institute". "Mais au lieu de cela

nous avons vu des indications que cette galaxie est remarquablement développée

et beaucoup plus massive, ce qui est une grande surprise", a-t-il ajouté.

|

|

|

Jusque là, les scientifiques

estimaient que les premières galaxies formées dans les débuts de l'univers

contenaient beaucoup moins d'étoiles que celles créées plus tard, comme la

Voie Lactée où se situe notre système solaire. Cette découverte tend à

indiquer que la grande partie de la formation des galaxies s'est produite

beaucoup plus tôt. "Si la mesure de la distance de cet objet est confirmée,

cela indiquera que l'activité galactique était beaucoup plus intense dans une

période encore plus reculée de l'histoire de l'Univers", a expliqué Richard Ellis. "C'est comme si en traversant l'océan on rencontrait une mouette qui

signale que la terre est proche", a-t-il dit. "La découverte de cette galaxie

nous donne de bonnes raisons de chercher au-delà vers l'aube cosmique quand la

première galaxie est née", a ajouté l'astronome. Cette galaxie a été

découverte parmi environ 10.000 autres dans un petit coin du ciel appelé le

"Champ ultra profond de Hubble"

(AfP)

|

07.06.2005 La

galaxie d'Andromède est trois fois plus grande qu'on ne le croyait

07.06.2005 La

galaxie d'Andromède est trois fois plus grande qu'on ne le croyait

|

Des astronomes des Etats-Unis et de la France ont observé le mouvement

de certaines des étoiles de la périphérie de la galaxie d'Andromède

(M31), et ont constaté qu'elles font en réalité partie de son disque

principal. Cette découverte n'avait pas été faite jusqu'à présent parce

que la détection du mouvement de ces étoiles exige des observations très

précises. |

|

La nouvelle mesure est basée sur les mouvements d'environ 3.000 étoiles

se situant à une certaine distance du disque, dans ce qui n'était

jusqu'à présent que le "halo" de la galaxie. En effectuant des mesures

très précises "des vitesses radiales", les chercheurs ont pu déterminer

finement comment chaque étoile se déplace par rapport à la galaxie.

Les résultats ont prouvé que les étoiles périphériques se situent dans

le plan du disque lui-même et qu'elles se déplacent à des vitesses

prouvant qu'elles sont en orbite autour du centre de la galaxie.

Essentiellement, cela signifie que le disque est beaucoup plus grand

qu'on ne le pensait. De plus, les chercheurs ont déterminé que la

rotation non homogène du disque, représentée par les franges externes

massives et bulbeuses, montre qu'Andromède doit être le résultat de

galaxies satellites qui se sont enchevêtrées il y a fort longtemps. Si

ce n'était pas le cas, les étoiles seraient plus régulièrement espacées.

WASHINGTON

(AP) |

|

20.09.2006 I0K-1:

découverte d'une ancienne galaxie 20.09.2006 I0K-1:

découverte d'une ancienne galaxie

|

Avec le télescope Subaru de 8,2 mètres installé sur l'archipel d'Hawaii,

des astronomes japonais ont regardé 60 millions d'années plus loin dans le

temps que la plus reculée des observations précédentes pour trouver la

plus lointaine galaxie connue de l'Univers. Cette dernière découverte est

une galaxie appelée I0K-1 qui se trouve à 12,88 milliards d'années

lumière, c'est-à-dire qu'elle apparaît telle qu'elle était il y a 12,88

milliards d'années, hormis son apparence rouge causée par l'expansion de

l'Univers. C'est par ailleurs ce décalage vers le rouge (redshift 6.964)

qui a permis de confirmer l'age de l'objet. Avec le télescope Subaru de 8,2 mètres installé sur l'archipel d'Hawaii,

des astronomes japonais ont regardé 60 millions d'années plus loin dans le

temps que la plus reculée des observations précédentes pour trouver la

plus lointaine galaxie connue de l'Univers. Cette dernière découverte est

une galaxie appelée I0K-1 qui se trouve à 12,88 milliards d'années

lumière, c'est-à-dire qu'elle apparaît telle qu'elle était il y a 12,88

milliards d'années, hormis son apparence rouge causée par l'expansion de

l'Univers. C'est par ailleurs ce décalage vers le rouge (redshift 6.964)

qui a permis de confirmer l'age de l'objet.

Cette découverte, basée sur les observations faites par Masanori Iye

(National Astronomical Observatory of Japan), de Kazuaki Ota (University

of Tokyo), de Nobunari Kashikawa (NAOJ), et d'autres, indique que des

galaxies existaient seulement 780 millions d'années après la naissance de

l'Univers, survenue il y a environ 13,66 milliards d'années.

(National Astronomical Observatory of Japan) |

02.03.2007

Détection d'une galaxie en pleine

transformation 02.03.2007

Détection d'une galaxie en pleine

transformation

|

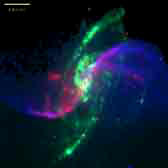

Une équipe internationale de scientifiques dont un chercheur du

Laboratoire d'astrophysique de Marseille vient de détecter une galaxie

en train de se faire "dénuder" de son gaz et de ses étoiles, surnommée

"la galaxie-comète", a annoncé vendredi l'Observatoire astronomique de

Marseille-Provence. "L'étude

de cette galaxie, effectuée à partir

d'observations réalisées avec le télescope Hubble et une kyrielle

d'autres télescopes et satellites,

apporte un nouvel éclairage sur le mystérieux

et long mécanisme de transformation des galaxies au sein des amas de

galaxies", selon le communiqué. Elle "pourrait permettre d'expliquer le

processus de formation des millions d'étoiles isolées au centre des

amas".

L'équipe

qui a réalisé cette découverte a étudié l'amas de galaxies Abell 2667 pour réaliser ses observations

sur cette "galaxie-comète", ainsi nommée en raison de la traînée de gaz

et d'étoiles dans son sillage.

"Au cours de ce formidable plongeon au cœur d'Abell 2667, les étoiles et

le gaz de cette galaxie sont littéralement éjectés, donnant naissance à

une longue traînée de nuages de gaz bleu lumineux et de jeunes étoiles,

ressemblant à une queue de comète", explique Jean-Paul Kneib. L'équipe

qui a réalisé cette découverte a étudié l'amas de galaxies Abell 2667 pour réaliser ses observations

sur cette "galaxie-comète", ainsi nommée en raison de la traînée de gaz

et d'étoiles dans son sillage.

"Au cours de ce formidable plongeon au cœur d'Abell 2667, les étoiles et

le gaz de cette galaxie sont littéralement éjectés, donnant naissance à

une longue traînée de nuages de gaz bleu lumineux et de jeunes étoiles,

ressemblant à une queue de comète", explique Jean-Paul Kneib.

"Avec la galaxie

comète, nous obtenons pour la première fois une information sur une des

premières étapes de ce processus de transformation qui ne dure

probablement que quelques centaines de millions d'années, étape au cours

de laquelle une importante formation d'étoiles est déclenchée", selon le

texte.

(Marseille -

afp) |

30.10.2007 ballet

stellaire

30.10.2007 ballet

stellaire

|

Arp 87 est une paire de galaxies découverte dans les années 70 par

l’astronome Halton Arp. Située dans la constellation du Lion, à environ

300 millions d’années lumière de la Terre, elle se compose de deux

galaxies en spirale : NG3808, la plus grande (à droite sur la photo) et

sa compagne NG3808A, à gauche.

NG3808 a été photographié pratiquement de

face et les images ont révélé à sa périphérie un anneau brillant composé

d’étoiles en formation ainsi que plusieurs bras, assez proéminents, de

poussières. Son vis à vis est plus petit est entouré d’un anneau en

rotation contenant des étoiles et de grande quantité de gaz

interstellaire. |

|

|

Entre les deux galaxies, il existe une sorte de pont ou de chenal

composé de matériel stellaire qui suggère qu’une partie des étoiles de

la lus grande galaxie converge vers la plus petite. En tout cas, cette

interaction a modifié la forme des deux structures. Ce type de galaxies,

en train de fusionner, présente souvent des taux de formations d’étoiles

largement supérieur à la normale et constitue de véritables berceaux de

soleils. Plusieurs données confirment cet état : la couleur des étoiles,

l’intensité des émissions issues des gaz interstellaires ainsi que la

radiation infrarouge de la poussière interstellaire.

Les images d’Hubble révèlent également la présence de nombreux super

amas contenant beaucoup d’étoiles jeunes regroupées dans un petit

volume. Ces structures sont normalement très rares dans notre voisinage

galactique et se retrouvent plutôt dans des galaxies très éloignées.

(nouvelobs.com) |

11.04.2007 La

galaxie aux bras fantômes

11.04.2007 La

galaxie aux bras fantômes

|

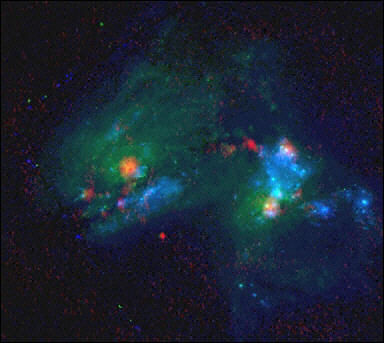

En croisant les données issues de 4 systèmes d’observations différents,

les astronomes ont pu élucider un mystère qui les perturbe depuis près

de quarante cinq ans : deux énigmatiques bras en spirales autour de la

galaxie M106 qui n’apparaissent que sur les images aux rayons X. M106

(également connu sous le nom de NGC 4258) est une galaxie en spirale

située à une distance de 23.5 millions d'années-lumière du système

solaire, dans la constellation des chiens de chasse, elle a un diamètre

de 30 000 années-lumière environ.

|

|

Les observations dans le spectre de la lumière visible de cette galaxie

montrent 2 bras émanant du noyau et s’enroulant en spirale à

l’extérieur. Ils sont délimités notamment par des régions d'intense

activité de formation stellaire, où l'on peut apercevoir de nombreuses

étoiles bleues, très jeunes et très chaudes, et des nuages de gaz

ionisé, de couleur rouge.

Jusqu’ici rien de très anormal, pourtant sur les images aux rayons X et

sur les observations radios il apparait 2 bras additionnels qui dominent

l’image entre les 2 bras principaux. Les astronomes ont longtemps cru

qu’ils représentaient un jet de particules issues d’un trou noir super

massif situé au cœur de la galaxie mais cette hypothèse a été abandonnée

suite à l’observation d’une autre émission provenant du noyau. |

|

Cette découverte a encore un peu plus brouillé les pistes et il a fallu

attendre 2001 pour avoir une nouvelle hypothèse. Cette fois les

chercheurs ont supposé qu’il y avait quand même un lien entre les bras

fantômes et les 2 jets émis par le trou noir du noyau. En effet, si on

pouvait les mettre sur le même plan, ils s’aligneraient parfaitement.

D’où la nouvelle supposition selon laquelle les deux bras fantômes

représentent un rayonnement provenant des gaz fortement chauffés par le

passage du jet de particules. En utilisant les images des observatoires

Spitzer et Chandra de la NASA, du satellite à rayons X Newton de l’ESA

et des images d’archives prises par le télescope Hubble, les astronomes

ont enfin pu confirmer cette dernière hypothèse : les bras fantôme sont

bien issus d’un rayonnement de gaz chauffé à plusieurs millions de

degrés par des particules projetés d’un trou noir situé au centre de la

galaxie.

(Sciences et

Avenir.com) |

30.05.2007 Dans

les bras de la galaxie M81

30.05.2007 Dans

les bras de la galaxie M81

|

L'image

la plus précise jamais obtenue de la galaxie M81 a été dévoilée cette

semaine au congrès de la Société américaine d’astronomie (AAS), à

Honolulu (Hawaii). Elle a été composée à partir de clichés pris par le

télescope spatial Hubble en 2004 et 2006 grâce à son instrument phare,

l’ACS (Advanced Camera for Surveys), qui a depuis souffert de plusieurs

pannes. L'image

la plus précise jamais obtenue de la galaxie M81 a été dévoilée cette

semaine au congrès de la Société américaine d’astronomie (AAS), à

Honolulu (Hawaii). Elle a été composée à partir de clichés pris par le

télescope spatial Hubble en 2004 et 2006 grâce à son instrument phare,

l’ACS (Advanced Camera for Surveys), qui a depuis souffert de plusieurs

pannes.

La galaxie spirale M81 est située à 11,6 millions d’années lumière dans

la constellation de la Grande Ourse. L’image obtenue avec Hubble permet

aux astronomes d’observer une seule étoile au milieu d’un amas ouvert ou

d’un amas globulaire très dense.

Les bras de la galaxie abritent des étoiles jeunes et très chaudes

(bleues) formées au cours du million d’années écoulées ainsi que des

étoiles issues d’un précédent épisode de formation stellaire, il y a 600

millions d ‘années, précisent les astronomes. Le bulbe central de la

galaxie contient les plus vieilles étoiles. En son cœur réside un trou

noir quinze fois plus massif que celui de la Voie lactée et qui équivaut

à 70 millions de fois la masse du Soleil.

(Sciences et

Avenir.com) |

la

voie lactée

10.01.2006 La

Voie Lactée, gigantesque disque voilé vibrant comme un tambour 10.01.2006 La

Voie Lactée, gigantesque disque voilé vibrant comme un tambour

|

La Voie Lactée est un gigantesque disque gazeux voilé vibrant comme un

tambour, qui tiendrait ces caractéristiques de deux autres galaxies voisines,

dites Nuages de Magellan, qui provoqueraient des vagues intergalactiques, ont

expliqué des astrophysiciens. |

|

Nuages de Magellan |

Pour tenter de déterminer la cause du voilage de notre galaxie, observé par

les scientifiques depuis un demi-siècle, Léo Blitz, professeur d'astronomie à

l'université de Berkeley et d'autres astronomes, ont analysé les émissions de

gaz d'hydrogène dans la zone de déformation qui s'étend sur toute la longueur

du diamètre de 200.000 années-lumière du disque galactique. Ces analyses ont

mis en évidence le fait que, non seulement la Voie Lactée se déformait, mais

qu'elle vibrait comme une peau de tambour.

Ces vibrations suivent 3 modes distincts correspondant à 3 déformations

différentes. La 1ère fait ressembler la Voie Lactée à un chapeau mou avec le

bord abaissé à l'avant et relevé à l'arrière. La 2nde rappelle une cuvette et

la 3ème forme serait plutôt celle d'une selle de cheval. Or, il y a une

étroite corrélation entre ces 3 modes de vibrations et de déformations et les

orbites des 2 petites galaxies voisines, qui forment les Nuages de Magellan.

En s'approchant de notre galaxie, les Nuages de Magellan traversent un halo de

matière dite sombre, qui entoure la Voie Lactée, y provoquent des remous, qui

causent des vibrations et la déformation de notre disque galactique. |

|

Cette matière invisible constituerait jusqu'à 90% de la matière dans

l'univers. Jusqu'ici, l'influence des 2 galaxies des Nuages de Magellan avait

été écartée en raison de leur masse beaucoup plus faible que celle de la Voie

Lactée, autour de laquelle elles effectuent une révolution en 1,5 milliard

d'années. Le soleil et la Terre, qui se trouve dans la partie intérieure de la

Voie Lactée, relativement proche du centre de la galaxie où se trouve un

gigantesque trou noir, ne sont pas affectés par cette déformation.

Des astronomes américains ont par ailleurs annoncé la découverte d'un énorme

groupe d'étoiles aux confins de la Voie Lactée. Cette amas stellaire a une

masse d'environ vingt fois plus grande que celles des autres groupes d'étoiles

connus dans la Voie Lactée, ont-ils expliqué lors d'une conférence de presse

en marge de la 207e conférence de l'American Astronomical Society.

(AFP)

|

16.04.2004 Une

vue de la Voie lactée

16.04.2004 Une

vue de la Voie lactée

|

|

Des astronomes ont pu repérer une planète tournant autour d'une

étoile dans la Voie lactée en utilisant pour la première fois un effet

naturel de loupe cosmique.(...) Le physicien américain d'origine

allemande Albert Einstein avait été le premier à décrire cet effet de

loupe dans sa Théorie de la relativité générale. "

La

vrai force de la microlentille gravitationnelle est sa capacité à détecter

des planètes de faible masse",

a expliqué Ian Bond, de l'Institut d'Astronomie d'Édimbourg (Écosse).

La

nouvelle planète observée est en orbite autour d'une étoile située

à 17.000 années lumière de la Terre, dans la constellation du

Sagittaire. Cette planète est probablement une fois et demi plus grosse

que Jupiter, et trois fois plus éloignée de nous que la distance de la

Terre au Soleil. Ce

procéder devrait permettre de repérer d'autres planètes de la taille

de Neptune ou même de la Terre, autour d'étoiles très éloignées.

(AFP) |

18.02.2005 Une

bouffée d'énergie d'une puissance inédite observée dans la Voie lactée 18.02.2005 Une

bouffée d'énergie d'une puissance inédite observée dans la Voie lactée

|

Une brève "bouffée" de rayonnements de très haute énergie de

rayonnements gamma, puis de rayonnements X d'une puissance jamais vue

jusqu'ici, a été détectée dans la Voie lactée le 27 décembre. L'énergie

produite en deux centièmes de secondes lors de cet éclair a été

supérieure à ce que le Soleil a produit en 250.000 ans.

|

|

Cette bouffée d'énergie mille fois plus importante que les plus

brillantes supernovae (explosions d'étoiles massives) provient d'un sursauteur gamma connu,

SGR 1806-20 (SGR pour "Soft Gamma Ray").

SGR 1806-20 se trouve dans la constellation du Sagittaire, à 50.000

années-lumière. Selon certains chercheurs américains qui ont analysé

l'émission radio de son "flash", il ne se serait toutefois qu'à 30.000

années-lumière.

Les sursauteurs gamma mous sont des étoiles à neutrons - des résidus

d'étoiles d'une masse supérieure à une fois et demie celle du Soleil,

qui ont explosé en supernovae - émettant à intervalles plus ou moins

réguliers de brèves et intenses bouffées de rayonnement gamma de basse

énergie.

|

|

Lors de leur naissance, certaines de ces étoiles à neutrons, en raison

de leur grande vitesse de rotation, engendreraient un puissant champ

magnétique (de l'ordre de 800 millions de millions de gauss, alors que

le champ magnétique terrestre est de moins de un gauss et celui du

Soleil de 10 G).

(AFP) |

07.07.2005 Un

nouveau type de source gamma découvert dans la Voie lactée 07.07.2005 Un

nouveau type de source gamma découvert dans la Voie lactée

|

Des astrophysiciens de la collaboration internationale Hess (High

Energy Stereoscopic System), qui réunit notamment des laboratoires

du CNRS et du CEA, ont découvert un type nouveau et inattendu de source

de rayons gamma de haute énergie. Il s'agit d'un système binaire composé

d'une étoile normale et d'un objet plus compact (un trou noir ou une

étoile à neutrons). Les rayons gamma sont produits dans des

accélérateurs de particules cosmiques, comme les supernovae. |

|

|

Ils nous renseignent sur les phénomènes de haute énergie à l'œuvre dans

la Voie Lactée. Le réseau de télescopes Hess réalise le premier balayage

de notre galaxie dans ce domaine d'énergie, découvrant ainsi de

nombreuses sources encore inconnues.

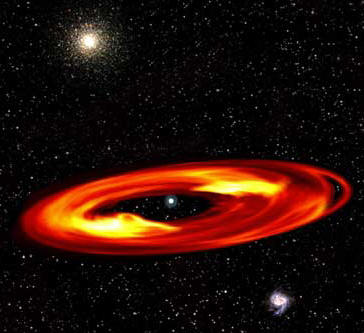

Les astrophysiciens de la collaboration Hess ont découvert un nouveau

type de source gamma de haute énergie. C'est un système composé de deux

objets en orbite l'un autour de l'autre. Le premier est une étoile

normale, tandis que le second est un trou noir ou une étoile à neutrons

(une étoile en fin de vie, après le stade de la supernova), beaucoup

plus compact que son compagnon, dont il attire la matière. |

|

Cette matière tombe vers l'objet compact en décrivant une spirale, un

peu comme l'eau qui se vide dans un évier. Le trou noir ou l'étoile à

neutron expulse un jet de matière se déplaçant à 20 % de la vitesse de

la lumière et qui produit les rayons gamma détectés avec Hess.

Jusqu'à présent, on connaissait une dizaine d'exemples de tels systèmes

binaires dans notre galaxie, mais qui émettaient dans un domaine

d'énergie moins élevé (celui des ondes radio et des rayons X). C'est

l'un d'eux qui vient d'être identifié comme une source gamma.

Deux questions demeurent en suspens : pourquoi le

jet de matière de la nouvelle source ne se déplace-t-il pas à une

vitesse voisine de celle de la lumière, comme c'est normalement le cas

pour ce type d'objet? Comment les rayons gamma s'échappent-ils du

système binaire, au lieu de se convertir en particules de matière et

d'antimatière, comme le prévoit la théorie ? D'autres observations

seront nécessaires pour mieux comprendre cette nouvelle source, la

nature de l'objet compact et la physique à l'origine de l'émission

gamma.

(CNRS) |

09.09.2004 La

galaxie des Antennes ou le destin de la Voie lactée 09.09.2004 La

galaxie des Antennes ou le destin de la Voie lactée

|

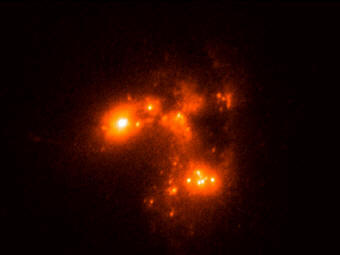

Cette

mosaïque de la galaxie des Antennes a été acquise par le télescope

spatial infrarouge Spitzer. Elle montre les deux galaxies, NGC 4038 et

4039, qui ont fusionné ensemble, il y a environ 800 millions d'années.

Les observations de Spitzer fournissent un instantané des processus

violents nés de la formation d'étoiles déclenchés par la collision

entre les deux galaxies. La scène se déroule à quelque 68 millions

d'années-lumière et préfigure le destin de la Voie Lactée.

En

effet, la Voie Lactée et la galaxie d'Andromède entreront un jour en

collision, un processus qui désorganisera complètement les bras

spiraux des deux objets, de sorte que des étoiles s'échapperont de

leur l'attraction alors que d'autres éclateront et se percuteront

violement. De ce processus violent, naîtront une nouvelle génération

d'étoiles.

|

|

Note

: Cette mosaïque est formée de deux images, l'une dans l'infrarouge (Spitzer)

et l'autre dans le visible (Kitt Peak National Observatory). Les

étoiles observées dans le visible apparaissent en bleu et en vert

tandis que les étoiles récemment formées observées dans l'infrarouge

apparaissent en rouge. Elles sont essentiellement présentes dans les

nuages de gaz et de poussières chauffés, par les étoiles récemment

formées.

Les

deux noyaux des galaxies NGC 4038 et 4039 en plein processus de fusion

apparaissent à l'image sous la forme d'une région blanchâtre.

|

énergie sombre

19.05

2004 l'

expansion de l'univers s'accélère

19.05

2004 l'

expansion de l'univers s'accélère

|

L' Univers est en expansion à un rythme toujours plus rapide, ont

annoncé des chercheurs britanniques. Ces conclusions se fondent sur

l'observation de "l'énergie sombre" à l'aide du télescope

spatial à rayons-X Chandra.

|

|

|

"

L' Univers accélère vraiment, c'est une confirmation directe qui a

d'importantes implications pour l'avenir de notre Univers", a

estimé Steve Allen, astrophysicien. " L'énergie sombre pousse

l'Univers vers l'extérieur et accélère son expansion",

a-t-il ajouté.

Les

chercheurs ignorent la composition cette énergie. Mais ils estiment que

sa densité détermine le rythme de l'expansion de l'Univers. "

L'expansion de l'Univers s'accélère et la question est maintenant de

comprendre pourquoi", a commenté Paul Hertz, chercheur de la

Nasa.

"Jusqu'à ce que nous ayons compris ce qui compose l'énergie

sombre, toutes les options sont possibles" pour l'avenir de

l'Univers, a-t-il dit.

(AFP)

|

24.11.2005 Énergie

noire ou constante cosmologique ? 24.11.2005 Énergie

noire ou constante cosmologique ?

|

Les

premiers résultats obtenus par la collaboration internationale SNLS (SuperNova

legacy Survey) montrent que la mystérieuse "énergie noire", présumée

responsable de l'accélération de l'expansion de l'Univers, pourrait être

la constante cosmologique d'Einstein. Les

premiers résultats obtenus par la collaboration internationale SNLS (SuperNova

legacy Survey) montrent que la mystérieuse "énergie noire", présumée

responsable de l'accélération de l'expansion de l'Univers, pourrait être

la constante cosmologique d'Einstein.

Il y a encore quelques années, les astrophysiciens pensaient que

l'expansion de l'Univers mise en évidence par Edwin Hubble dans les

années 1920, ralentissait sous l'effet de la gravitation. Or, en 1998,

des chercheurs ont observé que les supernovae lointaines apparaissaient

moins lumineuses qu'attendu dans un Univers en expansion décélérée. En

fait, loin de décélérer, l'expansion de l'Univers accélère sous l'effet

d'une mystérieuse énergie, baptisée "énergie noire".

Aujourd'hui, l'Univers semble être composé pour un quart environ de

matière et pour le reste d'énergie noire qui agit sur l'expansion de

l'Univers comme une force répulsive. Matière et énergie noire se

comportent différemment vis-à-vis de l'expansion de l'Univers: la

matière se dilue alors que l'énergie noire ne se dilue pas ou peu.

Des supernovae comme instruments de mesure

- Les supernovae sont des explosions d'étoiles en fin de vie. Elles sont

très lumineuses et peuvent donc servir de "bornes kilométriques" dans

l'Univers, car leur brillance apparente mesure la distance à laquelle

elles se trouvent. Ainsi, lorsque l'on observe des supernovae, on peut

mesurer leur distance et la vitesse à laquelle elles s'éloignent (par

leur décalage vers le rouge) et donc en déduire la vitesse d'expansion

de l'Univers.

Le SNLS a mesuré les distances de 71 supernovae dont les plus lointaines

ont explosé quand l'Univers avait moins de la moitié de son âge actuel.

L'objectif de ce projet est de faire une mesure précise de l'énergie

noire et de déterminer sa nature, qui reste pour l'heure inconnue. Il

est cependant possible en mesurant le flux des supernovae distantes, de

déterminer si elle se comporte comme la constante cosmologique

d'Einstein (qui peut-être définie comme l'énergie constante dans le

vide) ou selon de nombreuses autres hypothèses théoriques. Ce qui

distingue ces théories, c'est la dilution ou pas de la densité d'énergie

noire avec l'expansion de l'Univers. La mesure publiée aujourd'hui est

la plus précise et favorise l'absence de dilution.

(techno-science.net)

|

les étoiles

07.05.2007 Explosion

d'une supernova d'une luminosité jamais vue

07.05.2007 Explosion

d'une supernova d'une luminosité jamais vue

|

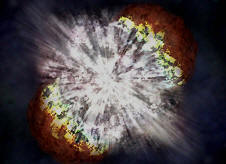

L'explosion spectaculaire d'une supernova ayant produit une luminosité

d'une intensité jamais vue précédemment, a été observée l'automne

dernier par des astronomes américains, a annoncé la Nasa. Utilisant des

télescopes terrestres (Keck et Lick) et spatial (Chandra X-Ray), ces

scientifiques ont pu voir l'explosion d'une étoile géante ayant émis une

luminosité cinq fois plus intense qu'aucune des centaines de supernovae

observées jusqu'alors.

De

toutes les explosions d'étoiles vue précédemment, celles-ci a été de

loin la plus puissante", a indiqué Alex Filippenko, l'un des astronomes

ayant fait cette découverte. "Nous avons été surpris de l'intensité

lumineuse et aussi de sa durée (70 jours)", a-t-il ajouté dans un

communiqué. Sa luminosité a atteint 50 milliards de fois celle de notre

soleil. De

toutes les explosions d'étoiles vue précédemment, celles-ci a été de

loin la plus puissante", a indiqué Alex Filippenko, l'un des astronomes

ayant fait cette découverte. "Nous avons été surpris de l'intensité

lumineuse et aussi de sa durée (70 jours)", a-t-il ajouté dans un

communiqué. Sa luminosité a atteint 50 milliards de fois celle de notre

soleil.

Dans la communauté astronomique on pense généralement que les premières

étoiles nées après le Big Bang étaient tout aussi massives que celle

dont l'explosion a été observée l'automne dernier ce qui pourrait offrir

un rare témoignage sur la manière dont de telles supernovae finissaient

leur existence.

L'étoile qui a produit la supernova SN 2006gy a apparemment rejeté une

grande quantité de sa masse avant d'exploser. Cette importante perte de

masse est similaire à ce qui est actuellement observée avec l'étoile Eta

Carina, qui se trouve dans notre galaxie, la Voie Lactée. Cette

observation conduit les astronomes à se demander si Eta Carina est en

passe de devenir une supernova proche de l'explosion. Alors que la

supernova SN 2006gy se trouvait dans la galaxie NGC 1260 à quelque 240

millions années-lumière de la Terre, Eta Carina n'est qu'à 7.500

années-lumière.

Une supernova représente l'évolution d'une étoile massive, environ huit

à vingt fois la masse de notre soleil et qui implose sous la force de sa

propre gravité pour former un trou noir, sorte de siphon cosmique dont

rien n'échappe, pas même la lumière. Dans le cas de SN 2006gy, les

astronomes pensent que l'explosion a résulté d'un mécanisme différent

alors que cette étoile avait une masse beaucoup plus grande de l'ordre

de 150 fois celle de notre soleil. Des étoiles aussi massives sont très

rares soulignent ces astronomes selon lesquels la Voie Lactée pourrait

en compter seulement une dizaine sur les quelque 400 milliards d'étoiles

que compte notre galaxie.

(WASHINGTON - AFP) |

25.02.2008 métamorphose

stellaire

25.02.2008 métamorphose

stellaire

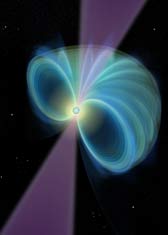

Un

peu comme dans Doctor Jekyll & Mister Hyde, des chercheurs de la

NASA et de l'Université McGill ont découvert un pulsar d'apparence

normale qui s'est transformé en magnétar, une variété d’étoiles à

neutron beaucoup plus rare, un évènement jamais observé auparavant. Un

peu comme dans Doctor Jekyll & Mister Hyde, des chercheurs de la

NASA et de l'Université McGill ont découvert un pulsar d'apparence

normale qui s'est transformé en magnétar, une variété d’étoiles à

neutron beaucoup plus rare, un évènement jamais observé auparavant.

Les pulsars et les magnétars font partie de la même famille stellaire.

Tous les deux sont en fait des étoiles à neutrons, des objets de très

petite taille (diamètre de 10 à 20 km) mais pesant aussi lourd que le

soleil. Une étoile à neutrons représente le « cadavre » d’une étoile

bien plus massive qui s’est effondrée sur elle-même lors d’une

supernova.

Les pulsars,

de loin le type le plus courant, ont une rotation très rapide. Ils

émettent des ondes radioélectriques sous la forme d’un signal périodique

correspondant à la période de rotation de l’astre. Ces ondes sont

tellement régulières que lorsqu'elles ont été détectées pour la première

fois dans les années 1960, les chercheurs ont envisagé la possibilité

qu'il s'agisse de signaux provenant d'une civilisation extraterrestre.

Les magnétars

sont en revanche des étoiles à neutrons à rotation lente qui puisent

leur énergie de champs magnétiques extrêmement puissants, les plus forts

de l'Univers. Ils sont beaucoup plus rares que les pulsars et on en

dénombre que quelques uns dans notre galaxie. Ils produisent des

rayonnements de haute énergie, comme les rayons X et gamma. Les

astronomes s’interrogent encore sur l’origine des magnétars et sur

l’éventuelle « filiation » qu’il existe avec les pulsars.

La

découverte, relatée dans la revue Science de cette semaine, d’un pulsar

se métamorphosant en magnétar est donc d’importance, les scientifiques

identifient ainsi pour la première fois un objet de transition. Ils ne

savent pas encore si cette transformation est définitive ou si le pulsar

à adopté momentanément certaines caractéristiques d’un magnétar.

D’autres observations seront nécessaires pour trancher cette question et

déterminer si les magnétar passent tous par une phase juvénile où ils

ont l’apparence d’un pulsar.

(nouvelobs.com) |

18.11.2006

Double regard sur la nébuleuse

d’Orion 18.11.2006

Double regard sur la nébuleuse

d’Orion

|

Ce

drôle de personnage bleuté qui semble voler dans les airs est au cœur de

la nouvelle image obtenue par la NASA de la nébuleuse d’Orion, une

importante fabrique d’étoiles massives située à 1.500 années lumière de

la Terre. Ce

drôle de personnage bleuté qui semble voler dans les airs est au cœur de

la nouvelle image obtenue par la NASA de la nébuleuse d’Orion, une

importante fabrique d’étoiles massives située à 1.500 années lumière de

la Terre.

Les visions des télescopes spatiaux Spitzer et Hubble, dans plusieurs

longueurs d’ondes lumineuses, ont été réunies pour fabriquer cette

image, présentée ici en fausses couleurs. Au centre du cliché une tache

jaune clair trahit la présence d’étoiles jeunes très massives, dont

certaines sont 100.000 fois plus brillantes que notre Soleil, qui

forment l’amas du Trapèze.

Les traînées vertes, vues par Hubble dans l’ultraviolet et la lumière

visible, sont des nuages gazeux d’hydrogène et de souffre chauffés par

le rayonnement UV intense des étoiles du Trapèze. Les nuages rouges et

orange, détectés par Spitzer dans l’infrarouge, sont riches en molécules

organiques (hydrocarbures aromatiques polycycliques).

Les jeunes étoiles enveloppées dans leur cocon de gaz sont visibles sous

forme de petits points orange ou jaunes, grâce à Spitzer. Hubble a de

son côté mis en évidence les étoiles plus mûres, en bleu ou en vert. (science

et avenir) |

08.11.2006

Un soleil lointain en furie 08.11.2006

Un soleil lointain en furie

|

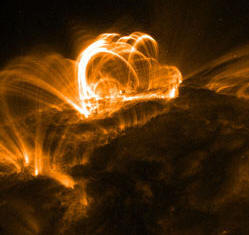

Les

chercheurs ont observé une éruption solaire très violente, peut-être la

plus forte jamais détectée. Si elle s’était produite sur notre Soleil,

l’atmosphère protectrice de la Terre aurait été mise à mal et une

nouvelle extinction de masse se serait produite. Heureusement, c’est à

135 années lumière de la Terre que l’éruption a eu lieu, sur une étoile

de la constellation de Pégase, en décembre 2005. Les

chercheurs ont observé une éruption solaire très violente, peut-être la

plus forte jamais détectée. Si elle s’était produite sur notre Soleil,

l’atmosphère protectrice de la Terre aurait été mise à mal et une

nouvelle extinction de masse se serait produite. Heureusement, c’est à

135 années lumière de la Terre que l’éruption a eu lieu, sur une étoile

de la constellation de Pégase, en décembre 2005.

Cette éruption a libéré une quantité d’énergie cent millions de fois

supérieure à celle d’une éruption similaire sur notre Soleil, selon

Rachel Osten (University of Maryland, NASA, USA) et ses collègues.

Les éruptions se produisent dans la couronne du Soleil, la partie

externe de l’atmosphère solaire. Elles résultent de l’accélération de

particules à des énergies considérables. Sur le Soleil elles durent

quelques minutes et notre étoile ne peut pas engendrer d’éruptions aussi

destructrices.

En revanche, l’étoile qui a produit cette violente éruption fait partie

d’un binôme, appelé Pegasi II. Les deux étoiles sont un peu plus petites

que le Soleil mais comme elles sont très proches l’une de l’autre elles

s’entraînent mutuellement et tournent sur elles-mêmes en sept jours

seulement (contre 28 pour le Soleil), ce qui favorise les éruptions.

Celle de décembre 2005 était suffisamment violente pour déclencher le

système d’alerte du télescope Swift, calibré pour repérer des phénomènes

encore plus énergétiques, les sursauts gamma. Les astrophysiciens ont

très vite compris qu’il ne s’agissait pas d’un sursaut mais d’une

éruption solaire.

(science&avenir) |

24.03.2006 Des

astronomes découvrent deux étoiles étroitement enlacées 24.03.2006 Des

astronomes découvrent deux étoiles étroitement enlacées

|

Des astronomes allemands ont découvert un système binaire dont les deux

petite étoiles sont tellement proches que l'ensemble tiendrait à

l'intérieur de notre Soleil. Les deux astres sont séparés par 1,4 million

de kilomètres et tournent l'un autour de l'autre en sept heures, a indiqué

l'équipe menée par Thorsten Nagel, de l'Université de Tübingen

(Allemagne), dans un communiqué reçu vendredi.

Cette

découverte est particulièrement intrigante parce que la plus grosse des

deux étoiles, d'une masse équivalente à 60% de celle du Soleil, est un

astre de type "PG1159", souligne M. Nagel. A la fin de sa vie, une étoile

de type "PG1159" a connu une ultime bouffée d'activité et est devenue

brièvement une géante rouge, avant de s'étioler sous forme de naine

blanche. Il y a quelques centaines de milliers d'années, l'étoile faisait

plusieurs centaines de fois la taille de notre Soleil. Comment son actuel

compagnon s'en est-il donc rapproché aussi près et comment a-t-il survécu

à une telle fournaise ? s'interrogent les scientifiques allemands. Cette

découverte est particulièrement intrigante parce que la plus grosse des

deux étoiles, d'une masse équivalente à 60% de celle du Soleil, est un

astre de type "PG1159", souligne M. Nagel. A la fin de sa vie, une étoile

de type "PG1159" a connu une ultime bouffée d'activité et est devenue

brièvement une géante rouge, avant de s'étioler sous forme de naine

blanche. Il y a quelques centaines de milliers d'années, l'étoile faisait

plusieurs centaines de fois la taille de notre Soleil. Comment son actuel

compagnon s'en est-il donc rapproché aussi près et comment a-t-il survécu

à une telle fournaise ? s'interrogent les scientifiques allemands.

Le système formé par les deux étoiles, baptisé poétiquement

SDSSJ1212531.92-010745.9, a été découvert à l'automne 2005. C'est le

premier système binaire connu dont l'une des composantes est une PG1159,

dont on ne recense actuellement qu'une quarantaine d'exemplaires.

Contrairement à la plupart des étoiles, l'étoile PG1159 a pratiquement

entièrement consommé son hydrogène, mais est riche en oxygène, hélium et

carbone. Sa température de surface est de l'ordre de 90.000 degrés. Son

petit compagnon (40% de la masse du soleil) est beaucoup plus froid, avec

une température de 3.000°. Mais l'irradiation massive reçue de l'autre

étoile chauffe sa surface jusqu'à 8.200°, provoquant des dégagements

d'hydrogène qui ont permis aux astronomes de découvrir l'existence de ce

système double.

(AFP) |

03.11.2005 radiations

lumineuses provenant des premières étoiles de l'univers 03.11.2005 radiations

lumineuses provenant des premières étoiles de l'univers

|

Des

astronomes américains pensent avoir capté des radiations d'étoiles nées

à l'aube de l'univers et depuis longtemps éteintes. Si ces observations

faites avec le télescope de l'espace Spitzer de la Nasa sont confirmées,

elles lèveront un peu le voile sur une période très proche du "big bang"

qui selon la théorie des cosmologues a donné naissance à l'univers il y

a environ 13,7 milliards d'années. Des

astronomes américains pensent avoir capté des radiations d'étoiles nées

à l'aube de l'univers et depuis longtemps éteintes. Si ces observations

faites avec le télescope de l'espace Spitzer de la Nasa sont confirmées,

elles lèveront un peu le voile sur une période très proche du "big bang"

qui selon la théorie des cosmologues a donné naissance à l'univers il y

a environ 13,7 milliards d'années.

Ces rayonnements lumineux pourraient provenir des toutes premières

étoiles ou peut-être de gaz brûlants avalés par les premiers trous

noirs, ont expliqué ces astronomes du Goddard Space Flight Center de la

Nasa. Mais ces jets lumineux sont trop distants et faibles pour

distinguer les objets qui les émettent.

Cette observation de dix heures avec la caméra infra-rouge du téléscope

spatial Spitzer dans la constellation du Dragon a permis de détecter des

jaillissements diffus de rayons infra-rouges, invisibles à l'oeil nu

dont l'intensité est plus faible que la lumière optique. Ces radiations

provenaient probablement d'étoiles dites de "Population III", première

génération hypothétique des corps stellaires dont les scientifiques

pensent qu'ils se sont formés cent millions d'années après le "Big

Bang". La première et seconde génération d'étoiles, dites de "Population

I et II" se sont formées deux cent millions d'années plus tard.

La découverte faite avec le télescope Spitzer va dans le sens des

observations faites dans les années 90 par le satellite de la Nasa, "Cosmic

Background Explorer" selon lesquelles il existerait des sources de

rayonnement infrarouge ne provenant pas des étoiles connues. Ces

dernières détections confirment aussi des observations de la sonde

"Wilkinson Microwave Anisotropy" de la Nasa en 2003 qui dataient la

naissance des premières étoiles entre 200 et 400 millions d'années après

le Big Bang.

(AfP)

|

01.06.2005 Le

télescope Spitzer de la Nasa a vu naître 100.000 étoiles

01.06.2005 Le

télescope Spitzer de la Nasa a vu naître 100.000 étoiles

|

Le télescope spatial Spitzer, doté d'un appareil photo infrarouge, a

repéré la naissance d'environ 100.000 étoiles dans un nuage de gaz

entourant une étoile située à 10.000 années-lumière de la Terre, a

annoncé l'agence spatiale américaine (Nasa).

Une image prise par Spitzer montre la nébuleuse Carina dont, selon des

chercheurs, les radiations et les vents émanant d'un ensemble de grosses

étoiles ont fragmenté les nuages de gaz et de poussière qui, une fois

comprimés, ont formé de nouvelles étoiles.

L'appareil photo de Spitzer a pris des clichés en perçant, pour la

première fois, ces nuages, montrant de nouvelles étoiles en formation

dans des colonnes de poussière émanant d'Eta Carinae, l'une des plus

grosses étoiles de la nébuleuse, a expliqué la Nasa. |

|

Eta Carinae est elle-même issue de Carina Nebula, un vaste nuage de

poussière et de gaz s'étalant sur 200 années-lumière, dans la Voie

lactée. Eta Carinae fait plus de 100 fois la taille du Soleil, et fut à

une époque la deuxième étoile la plus brillante. Les chercheurs pensent

qu'elle va bientôt mourir.

(AP) |

04.03.2004 V838

Monocerotis

04.03.2004 V838

Monocerotis

|

|

Le

télescope spatial Hubble a réalisé une image d'une étoile lointaine,

appelée V838 Monocerotis.

Située

dans la constellation de la Licorne, cette étoile se trouve à quelques

20.000 années-lumière de la Terre. S'étant

subitement transformée en nova, V838 Monocerotis a amplifié son éclat

de 600.000 fois devenant pour un bref instant l'une des étoiles les

plus brillantes de la Galaxie.

"L'illumination

de poussière stellaire provient de l'étoile géante rougeoyante au

centre de l'image", expliquent les agences spatiales dans

un communiqué conjoint en qualifiant cette vue d' "oeuvre d'art

de la nature". |

12.04.2006 Véga,

étoile encore mystérieuse 12.04.2006 Véga,

étoile encore mystérieuse

|

Astre principal de la constellation de la Lyre, Véga est une étoile

proche, située seulement à 25 années-lumière du Soleil. Elle a longtemps

été considérée comme une étoile de référence, et c'est à elle que l'éclat

de toutes les autres est comparé.

Elle

est environ trois fois plus grosse et plus massive que le Soleil, 60 fois

plus lumineuse et beaucoup plus jeune (350 millions d'années contre 4,5

milliards). Elle

est environ trois fois plus grosse et plus massive que le Soleil, 60 fois

plus lumineuse et beaucoup plus jeune (350 millions d'années contre 4,5

milliards).

A l'aide du réseau de télescopes CHARA recombiné par l'instrument français

FLUOR, une équipe internationale comprenant des astronomes français,

belges, suisses et américains a détecté dans son voisinage un faible flux

infrarouge qui semble issu de particules chauffées par l'étoile jusqu'à

quelque 1.300 degrés Celsius. Ces particules auraient une composition

chimique différente de celles du système solaire, avec une prédominance de

matériaux carbonés (comme le graphite), alors que notre nuage zodiacal

contient surtout des silicates. Elles seraient aussi en moyenne toutes

petites.

Des grains aussi minuscules, expliquent les chercheurs, devraient

normalement être repoussés par la pression créée par le rayonnement de

Véga. Leur abondance prouve donc qu'ils se produisent en permanence,

probablement dans une phase d'intense bombardement météoritique et

cométaire comme celle qu'a connue la Terre aux origines du système

solaire. Le taux de production des poussières correspondrait au passage

quotidien de 13 grosses comètes dans l'environnement de Véga. La présence

de poussières froides autour de Véga (-170°C) était connue. Cependant, on

ne savait rien sur la partie interne de ces disques de débris, où des

planètes semblables à la Terre sont censées se former, ajoutent les

scientifiques. Cela ajoute de l'incertitude aux connaissances sur la

composition élémentaire de l'étoile et sur son âge, et suggère que son

disque de débris pourrait être sensiblement plus ancien qu'on ne pensait.

(AFP) |

10.03.2004 toujours

plus LOIN

10.03.2004 toujours

plus LOIN

|

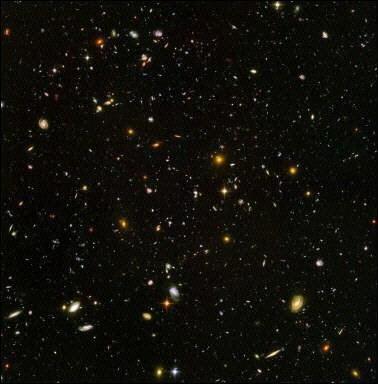

Le

télescope spatial Hubble a permis d'obtenir cette image éloignée de

l'univers datant de quelques centaines de millions d'années après le

Big Bang. Cette image contiendrait

environ 10.000 galaxies !

"Une

longue exposition a permis de saisir de la lumière ayant voyagé dans

l'espace pendant plus de 13 milliards d'années" souligne

Steven Beckwith, directeur de l'Institut. "Pour

la première fois, nous regardons des étoiles qui se forment sur les décombres

du Big Bang"

"L'exploration

de cette frontière devra attendre la mise en service du Télescope

James Webb, que la NASA prévoit de lancer en 2011.

" Un

examen rapide des images montrant les objets les plus lointains révèle

une grande variété de galaxies de différentes tailles, formes et

couleurs. Certaines présentent une forme inhabituelle." (AP) |

30.08.2006 L'explosion

d'une supernova observée pour la 1ère fois en direct 30.08.2006 L'explosion

d'une supernova observée pour la 1ère fois en direct

|

L'explosion

d'une supernova, étoile massive en fin de vie, a été observée pour la

première fois en direct dans notre galaxie par une équipe

américano-britannique qui rapporte dans la revue britannique Nature les

détails de cet événement exceptionnel. Les explosions de supernova sont

des phénomènes très rares -- quatre au cours du dernier millénaire dans

notre galaxie -- et ont toujours été détectées après l'événement grâce à

la localisation d'un éclat extraordinaire. L'explosion

d'une supernova, étoile massive en fin de vie, a été observée pour la

première fois en direct dans notre galaxie par une équipe

américano-britannique qui rapporte dans la revue britannique Nature les

détails de cet événement exceptionnel. Les explosions de supernova sont

des phénomènes très rares -- quatre au cours du dernier millénaire dans

notre galaxie -- et ont toujours été détectées après l'événement grâce à

la localisation d'un éclat extraordinaire.

L'événement décrit dans Nature a commencé à se produire le 18 février

2006 dans une galaxie située à quelque 440 millions d'années-lumière,

vers la constellation du Bélier. Les astronomes ont observé un

rayonnement gamma inhabituel, qui a duré près de 40 minutes, alors que

la durée d'un tel phénomène est généralement de l'ordre de quelques

millisecondes ou dixièmes de secondes. Ce type d'émission est considéré

comme précurseur d'une supernova. La période de rayonnement a été si

longue que le satellite de la Nasa Swift a pu focaliser tous ses

instruments sur le phénomène, les astronomes à Terre réussissant même à

observer l'explosion de l'étoile avec leurs télescopes.

"Cette émission de rayonnement gamma a été le plus extraordinaire objet

en évolution jamais enregistré par Swift", a estimé un des membres de

l'équipe d'astronomes, Paul O'Brien, de l'université de Leicester

(Grande-Bretagne) : "un objet s'éclairant lentement, puis pâlissant".

Les observations, selon lui, font penser à "une giclée importante qui

s'est répandue dans la région, mais qui était accompagnée d'une bulle de

gaz incroyablement chaude - deux millions de degrés - et se mouvant plus

lentement, produite par l'onde de choc de l'étoile en train d'exploser".

Cette supernova était une étoile massive d'une masse vingt fois

supérieure à notre Soleil, selon les astronomes. L'explosion de ces

corps céleste se produit lorsqu'ils ont épuisé leur combustible

nucléaire. Leur noyau implose brutalement lorsque les réactions

thermonucléaires s'y arrêtent.

(pARIS - aFp) |

27.06.2007 une

étoile nuageuse

27.06.2007 une

étoile nuageuse

|

Les prévisions météorologiques ne seraient

pas réservées aux planètes et à leurs satellites. Certaines étoiles

connaîtraient aussi des phénomènes relevant de la météorologie, comme le

montre l’observation de nuages de mercure sur l’étoile Alpha Andromède. |

|

Répartition des nuages

de mercure (couleur clair)

sur Alpha Andromède. (Nature) |

Située à 95 années lumière de la Terre, cette étoile trois fois plus

massive et deux fois plus chaude que le Soleil est très riche en mercure

et en manganèse. De précédentes observations ont révélé que la

composition de son atmosphère variait considérablement, avec une

répartition inégale du mercure.

Pour les étoiles comme le Soleil qui ont un puissant champ magnétique,

les structures observées à la surface –comme les taches et les facules-

ou dans les couches supérieures de l’atmosphère, sont liées aux lignes

du champ magnétique. Cependant Alpha Andromède n’a quasiment pas de

champ magnétique.

Après sept années d’observation de l’étoile, l’équipe d’Oleg Kochukhov

(Uppsala University, Suède) pense avoir trouvé l’explication. Les

concentrations variables de mercure sur Alpha Andromède sont en fait des

nuages de mercure qui se déplacent dans l’atmosphère, comme les nuages

dans l’atmosphère terrestre, expliquent les chercheurs dans la revue

Nature Physics (édition électronique, 24 juin). Restent à comprendre

comment se forment les nuages de mercure et comment ils circulent.

(Sciences et

Avenir.com) |

23.11.2007 des

naines blanches qui sortent de l'ordinaire

23.11.2007 des

naines blanches qui sortent de l'ordinaire

|

Plus

les astrophysiciens fouillent le ciel, plus leur cabinet de curiosités

s’agrandit… Dernière trouvaille en date : des naines blanches, vestiges

d’étoiles qui ont consommé tout leur carburant, entourées d’une

atmosphère de carbone. Jusqu’à présent toutes les naines blanches

connues baignent dans un mélange d’hélium et d’hydrogène.

Les naines blanches résultent en effet de l’effondrement d’étoiles de

faible masse qui, après avoir perdu leurs couches externes, ne gardent

qu’un noyau de carbone et d’oxygène entouré d’une couche d’hélium et,

dans la plupart des cas, d’une autre couche d’hydrogène. |

|

Pourtant, parmi les millions d’objets catalogués par le Sloan Digital

Sky Survey, un très vaste projet de recensement du ciel, Patrick Dufour

et ses collègues ont identifié huit naines blanches dont l’atmosphère

n’est composée que de carbone. Ils n’ont même pas trouvé trace d’hélium

ou d’hydrogène.

Ces astrophysiciens cherchent donc de nouvelles hypothèses pour

expliquer cette curiosité. «Nous observons peut-être directement le cœur

nu de l’étoile, […] les cendres des anciennes réactions nucléaires»

suggère Patrick Dufour dans le communiqué de son université.

(nouvelobs.com) |

astéroïdes

29.09.2004 L'astéroïde

Toutatis 29.09.2004 L'astéroïde

Toutatis

|

Toutatis, un gros astéroïde de 4,6 km de long sur 2,4 km de large fonce en direction de la Terre qu'il frôlera

mercredi, mais sans présenter de danger de collision. "Ce sera le plus gros objet céleste depuis

le début de ce siècle à passer aussi près de notre planète", a indiqué

dans un communiqué Steven Ostro un expert du "Jet Propulsion Laboratory"

de la Nasa. |

|

La trajectoire de Toutatis est la plus scrutée depuis plusieurs années

par les experts de la Nasa en raison de l'énorme danger que

représenterait pour la Terre une collision avec un objet d'une telle

masse. Ils en ont conclu avec la plus grande certitude que Toutatis ne

présente, tout au moins pendant 558 ans, aucun risque pour notre planète

puisqu'il passera mercredi, à précisément 13H37 GMT, au point le plus

près à 1.549.719 km. C'est quatre fois la distance de la Terre à la Lune

(400.000 km) mais un saut de puce à l'échelle de l'univers.

Selon les calculs des astrophysiciens, Toutatis repassera de nouveau à

proximité de notre planète en 2562 mais cette fois à seulement 400.000

km. Si Toutatis entrait en collision avec la Terre, la puissance de

destruction serait équivalente à l'explosion de plusieurs dizaine de

milliers de bombes nucléaires, soulevant d'immenses nuages de poussières

qui replongeraient la Terre dans une longue période glacière.

(AFP)

|

01.06.2006 L'astéroïde

Itokawa: témoin précieux de l'histoire du système solaire 01.06.2006 L'astéroïde

Itokawa: témoin précieux de l'histoire du système solaire

|

L'astéroïde

Itokawa, circulant à proximité de la Terre, est un amas de cailloux et

de sable en forme de loutre de mer qui pourrait apporter un nouvel

éclairage sur les origines du système solaire, selon des chercheurs

ayant participé à la mission japonaise Hayabusa. Cette sonde nippone a

pu photographier de près, mesurer et peut-être prélever des échantillons

du petit astre qu'elle pourrait ramener en 2010. La plupart des

astéroïdes, des déchets laissés par la formation du système solaire, ont

subi peu d'altérations minéralogiques et sont de ce fait des

laboratoires précieux pour comprendre l'histoire de la formation des

planètes. L'astéroïde

Itokawa, circulant à proximité de la Terre, est un amas de cailloux et

de sable en forme de loutre de mer qui pourrait apporter un nouvel

éclairage sur les origines du système solaire, selon des chercheurs

ayant participé à la mission japonaise Hayabusa. Cette sonde nippone a

pu photographier de près, mesurer et peut-être prélever des échantillons

du petit astre qu'elle pourrait ramener en 2010. La plupart des

astéroïdes, des déchets laissés par la formation du système solaire, ont

subi peu d'altérations minéralogiques et sont de ce fait des

laboratoires précieux pour comprendre l'histoire de la formation des

planètes.

Hayabusa ("Faucon" en japonais) s'était approchée d'Itokawa en novembre

dernier avant de se poser brièvement à sa surface pour faire des

prélèvements et les ramener sur Terre.

Mais les avaries se sont multipliées et l'agence spatiale japonaise

n'est pas sûre que la sonde ait pu récolter des échantillons d'Itikawa.

Toutefois,

Hayabusa a pu transmettre des images et un grand nombre de données. Les

minéraux se trouvant à la surface de l'astéroïde, long comme six

terrains de football, sont similaires à ceux des météorites achondrites,

très communs et dont la teneur métallique est faible. Cette composition

indique qu'Itokawa provient de la partie intérieure de la ceinture de

dizaines de milliers d'astéroïdes tournant autour du soleil entre Mars

et Jupiter. Selon ces chercheurs, Itikawa pourrait représenter un stade

plus ancien dans l'évolution des astéroïdes. Toutefois,

Hayabusa a pu transmettre des images et un grand nombre de données. Les

minéraux se trouvant à la surface de l'astéroïde, long comme six

terrains de football, sont similaires à ceux des météorites achondrites,

très communs et dont la teneur métallique est faible. Cette composition

indique qu'Itokawa provient de la partie intérieure de la ceinture de

dizaines de milliers d'astéroïdes tournant autour du soleil entre Mars

et Jupiter. Selon ces chercheurs, Itikawa pourrait représenter un stade

plus ancien dans l'évolution des astéroïdes.

Le fait qu'Itikawa soit en grande partie formé de cailloux plutôt que

d'un seul morceau de roche, "éclaire sur la manière dont les astéroïdes

se sont formés et ont évolué ce qui devrait conduire à une meilleure

compréhension de la genèse du système solaire", a relevé Daniel Scheeres

un chercheur de l'Université du Michigan (nord). Ces cailloux sont du

même type que ceux qui frappent la Terre depuis les débuts de la

formation de la planète, a-t-il dit. (AFP) |

01.07.2006 Un

astéroïde va passer ce week-end à proximité de la Terre 01.07.2006 Un

astéroïde va passer ce week-end à proximité de la Terre

|

Un

énorme astéroïde, connu sous le nom de 2000 XP14, va passer ce week-end

à proximité de la Terre, sans toutefois la menacer, selon des astronomes

américains. Un

énorme astéroïde, connu sous le nom de 2000 XP14, va passer ce week-end

à proximité de la Terre, sans toutefois la menacer, selon des astronomes

américains.

Il passera à environ 432.821km de la Terre, soit à peu près 1,1 fois la

distance entre la planète bleue et la Lune. Ce chiffre peut paraître

important, mais à l'échelle spatiale, il s'agit d'une rencontre de

proximité. Le meilleur endroit pour le spectacle sera l'Amérique du

Nord, où les amateurs expérimentés munis de bons télescopes devraient

apercevoir l'astéroïde, sous la forme d'un petit point en mouvement. On

le verra aussi en Europe, mais plus difficilement encore. C'est dimanche

soir vers 21h25 heure de la côte ouest américaine (4h25 gmt) que 2000

XP14 passera au plus près de la Terre. Les astronomes ne disposent que

de peu d'informations sur ce corps céleste, découvert en 2004. D'après

sa luminosité apparente, ils estiment qu'il mesure quelque 800m de

large. Au cours des dernières années, une quarantaine d'astéroïdes sont

passés à proximité de la Terre. Mais il est "inhabituel" qu'un objet de

cette taille passe si près, selon Don Yeomans, du Jet Propulsion

Laboratory de la NASA. XP14 s'approchera de la Terre à dix reprises au

cours du XXIe siècle mais sa trajectoire ne la "menace pas", ajoute le

chercheur.

(AP) |

interrogations et recherches

01.09.2007 un

grand vide dans l'univers

01.09.2007 un

grand vide dans l'univers

|

Les

astrophysiciens ont eux-mêmes été surpris par leur découverte : ils ont

identifié un gigantesque ‘’trou’’ dans l’univers, un vide de presque un

milliard d’années de large. Cela n’a rien à voir avec les trous noirs,

grands dévoreurs de matière. Il s’agit là d’un endroit sans matière

visible (galaxies, étoiles, gaz) ni matière noire. Du vide, donc.

Certes,

ce n’est pas la première fois que des chercheurs tombent sur des poches

de vide dans l’univers mais elles étaient de petite taille. Lawrence

Rudnick (University of Minnesota, USA) et ses collègues ne s’attendaient

pas à trouver un vide aussi vaste.

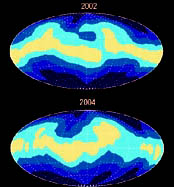

Cette

région de l’univers, située entre 6 et 10 milliards d’années de la

Terre, avait été repérée il y a trois ans à cause de sa froideur. Ce

sont les données du satellite WMAP, chargé d’étudier le fond

cosmologique diffus de l’univers -le rayonnement fossile issu de la

première lumière émise 300.000 ans environ après le Big Bang- qui ont

révélé l’anomalie. WMAP, qui mesure avec une très grande précision les

variations de températures du rayonnement fossile, a mis en évidence une

région froide dans la constellation de l’Eridan.

Grâce

au radiotélescope américain VLA (Very Large Array), qui scanne

l’intégralité du ciel, Rudnick et ses collègues ont constaté que cette

même région était dépourvue de galaxies. Les photons, les particules de

la lumière étudiées par WMAP, perdent de l'énergie lorsqu’ils travers un

espace vide de matière avant d’arriver jusqu’à nous, expliquent les

chercheurs, d’où la baisse de température repérée dans le rayonnement

fossile par le satellite.

Lawrence Rudnick et ses collègues, dont les travaux vont être publiés

dans l’Astrophysical Journal,

attendent maintenant que d’autres observations confirment leurs

résultats. Expliquer comment un tel vide peut se constituer dans

l’univers est une autre paire de manches. Aucune simulation de

l’évolution de l’univers ne prédit l’existence d’un vide de cette

taille, ajoutent les chercheurs.

(nouvelobs.com) |

08.06.2006 Découverte

d'un système solaire peut-être similaire au nôtre à ses débuts 08.06.2006 Découverte

d'un système solaire peut-être similaire au nôtre à ses débuts

|

Des

astronomes américains ont découvert de vastes quantités de carbone

gazeux dans un disque de débris autour d'une jeune étoile qui pourrait

ressembler à notre système solaire à ses débuts, a annoncé la Nasa,

l'agence spatiale américaine. Des

astronomes américains ont découvert de vastes quantités de carbone

gazeux dans un disque de débris autour d'une jeune étoile qui pourrait

ressembler à notre système solaire à ses débuts, a annoncé la Nasa,

l'agence spatiale américaine.

L'étoile, baptisée Beta Pictoris et son système solaire émergeant dans

lequel des planètes pourraient s'être déjà formées, est âgée de moins de

20 millions d'années, ont précisé ces chercheurs qui ont fait cette

découverte à l'aide du télescope FUSE (Ultraviolet Spectroscopic

Explorer), d'exploration spectroscopique dans l'ultraviolet lointain.

L'abondance du carbone gazeux avec des débris formant le disque indique

que des planètes tournant autour de Beta Pictoris pourraient être des

mondes riches en graphite et méthane comme notre système solaire dans sa

première enfance. "Notre propre système solaire pourrait avoir ressemblé

à Beta Pictoris à ses débuts ou alors nous observons l'émergence d'une

nouvelle catégorie de systèmes solaires, mais dans les deux cas de

figure, ceci est fascinant", a souligné Aki Roberge.

Beta Pictoris se situe à environ 60 années-lumière (une année-lumière

est équivalent à 10.000 milliards de km) de la Terre et est 1,8 fois

plus massive que notre soleil. La jeune étoile et son disque ont été

découverts en 1984. Des observations faites avec le télescope spatial

Hubble Space indiquaient qu'une planète gazeuse de type Jupiter pourrait

s'être déjà formée dans ce disque et que des planètes rocheuses comme la

Terre seraient en formation. De telles planètes seraient trop petites et

pas assez lumineuses pour être détectées par les instruments actuels,

selon ces astronomes.

(AFP) |

09.07

2004 a quand

remonte la

formation des galaxies ?

09.07

2004 a quand

remonte la

formation des galaxies ?

|

Une équipe d'astronomes

italiens a découvert, à l'aide du VLT, 4 galaxies massives à 10

milliards d'années-lumière. Peut-être de quoi mettre à mal toute la

théorie régissant la formation des galaxies...

D'après

la théorie la plus reconnue aujourd'hui, les galaxies primordiales,

(datées de 2 milliards d'années après le big-bang) étaient petites

et de faible masse. Puis, selon un lent processus, certaines de ces

galaxies auraient grossis jusqu'à donner ces grandes et massives

galaxies que nous connaissons aujourd'hui. Il serait alors impossible

d'observer ce type de galaxies dans l'univers lointain, c'est-à-dire

quelques millions ou milliards d'années après le big-bang.

Pour

vérifier ce scénario, une équipe d'astronomes italiens a donc

décidé d'utiliser le Very Large Telescope de l'ESO pour chercher

d'autres galaxies elliptiques situées aux plus grandes distances

possibles. Le télescope

spatial Hubble a alors montré l'existence de ces galaxies. De plus, une

analyse des spectres a mis en évidence que certaines étoiles, formant

ces galaxies, avaient des âges de 1 à 2 milliards d'années.

Des

étoiles formées il y a 12 milliards d'années, présentes dans ces

galaxies, impliquent certainement de changer de théorie... Apparemment,

certaines galaxies massives se seraient déjà en grande partie formées

alors que l'univers n'avait que 1,5 à 2,5 milliards d'années... (ISO)

|

23.11.2004 Des

savants s'interrogent: et si l'univers n'était qu'un monde virtuel? 23.11.2004 Des

savants s'interrogent: et si l'univers n'était qu'un monde virtuel?

|

La vie sur la Terre et tout l'univers pourraient n'être qu'une simulation

informatique gigantesque, supposent le physicien Martin Rees et le

mathématicien John Barrow. La question de l'existence réelle du monde,

posée par les penseurs de toutes les époques, est renouvelée selon eux par

les progrès fantastiques et continuels de l'informatique. "Il y a quelques

décennies, les ordinateurs n'étaient capables de reproduire que des

schémas très simples, explique à l'AFP Martin Rees. Ils peuvent maintenant

créer des mondes virtuels avec de nombreux détails". |

|

|

"A terme, observe-t-il, on pourrait imaginer des ordinateurs qui

seront capables de simuler des mondes peut-être aussi compliqués que

celui dans lequel nous pensons vivre".

Ce n'est qu'une théorie, ajoute Sir Martin, l'un des cosmologues

(spécialistes des lois physiques de l'univers) vedettes de

l'université de Cambridge (centre est de l'Angleterre). Mais "elle

doit nous conduire à nous demander si nous-mêmes pourrions nous

trouver dans une telle simulation".

L'univers, dans ce cas, ne serait pas un tout mais une partie d'un

ensemble que Martin Rees et John Barrow appellent des "multivers".

|

|

Mais John Barrow ne s'appuie pas que sur l'informatique pour envisager que

nous vivons peut-être dans "un univers simulé". Le plus troublant, selon

lui, est l'équilibre infiniment subtil des conditions naturelles rendant

la vie possible sur Terre. Un équilibre, suggère le chercheur, qui

pourrait même s'avérer trop délicat pour se perpétuer sans que "de légers

changements" lui soient apportés de temps à autre.(aFp)

|

25.05.2005 Une

théorie du chaos expliquerait plusieurs des énigmes du système solaire

25.05.2005 Une

théorie du chaos expliquerait plusieurs des énigmes du système solaire

|

Des astronomes américains affirment avoir élaboré une histoire du chaos

originel dans le système solaire qui expliquerait plusieurs mystères sur

l'état actuel de notre environnement cosmique, selon une étude publiée

jeudi dans la revue scientifique "Nature". Le scénario élaboré par les

chercheurs permettrait notamment de répondre aux questions suivantes:

|

|

|

Qu'est-ce qui a déclenché le bombardement d'astéroïdes, il y a quelque

3,9 milliards d'années, qui a creusé d'immenses cratères aujourd'hui

visibles sur la lune et a pu retarder l'apparition de la vie sur Terre?

Pourquoi Jupiter et Saturne ont quitté leur orbite circulaire pour

adopter la trajectoire plus ovale observée aujourd'hui ? Pourquoi

Jupiter partage son orbite avec des milliers d'astéroïdes qui le

précèdent et le suivent autour du soleil ? Les chercheurs ont eu recours

à des simulations par ordinateur pour étudier la manière dont la

périphérie du système solaire avait pu se développer. |

|

Leur théorie reprend l'idée répandue qu'il y a 4,6 milliards d'années,

le soleil et les planètes se sont formées à partir de l'effondrement

gravitationnel d'un nuage de gaz, de poussières et de glace. Mais elle

adopte l'hypothèse controversée selon laquelle le système solaire aurait

été dans un premier temps assez compact. En vertu de cette théorie,

Neptune aurait par exemple vu le jour beaucoup moins loin du soleil que

ne le pensent généralement les scientifiques. La question est de savoir

ce qui s'est passé au fil du temps alors que les planètes suivaient des

orbites circulaires et qu'elles étaient entourées par un énorme anneau

de débris planétaires, des décombres mesurant jusqu'à plusieurs

centaines de kilomètres de diamètre.

Selon le scénario avancé par la nouvelle étude, les planètes ont attiré

les débris, mais la force gravitationnelle de ces derniers a eu pour

effet d'éloigner Uranus, Neptune et Saturne du soleil. Ce changement a

rallongé le temps mis par les trois planètes pour accomplir une

révolution autour de leur étoile. Et à un moment donné, Saturne a mis

deux fois plus de temps que Jupiter pour décrire une orbite complète. En

raison de leur attraction réciproque, Jupiter et Saturne ont commencé à

quitter leur orbite circulaire pour suivre une trajectoire plus ovale

similaire à celle observée actuellement. Le phénomène a provoqué des

perturbations gravitationnelles, rendant les orbites d'Uranus et

Neptune, des planètes beaucoup moins massives, "totalement folles". Les

deux astres ont ainsi été repoussés vers l'extérieur du système solaire

dans l'anneau de débris planétaires, ce qui a provoqué un éparpillement

de ces décombres. Une conséquence a été le bombardement d'astéroïdes

subi par la Terre et la lune. La force gravitationnelle des débris a

finalement conduit Uranus et Neptune vers leur orbite actuelle, selon le

scénario avancé par les chercheurs, qui expliquerait également

l'inclinaison de l'orbite des quatre planètes évoquées.

(AP) |

18.10.2005 La

vie peut foisonner partout dans l'Univers 18.10.2005 La

vie peut foisonner partout dans l'Univers

|

Une équipe de scientifiques du Centre Ames de la NASA a permis de démontrer

que les éléments primordiaux du vivant, selon notre conception de la vie, sont

très courants dans l'Univers de sorte que la vie peut foisonner un peu

partout. L'équipe du Centre Ames de la NASA a démontré que les PAHs